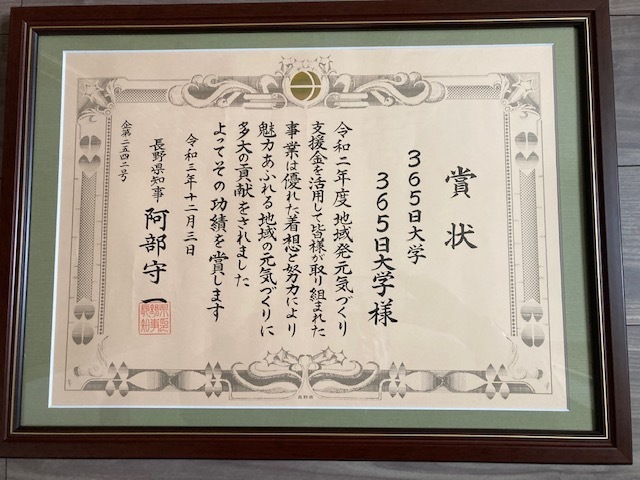

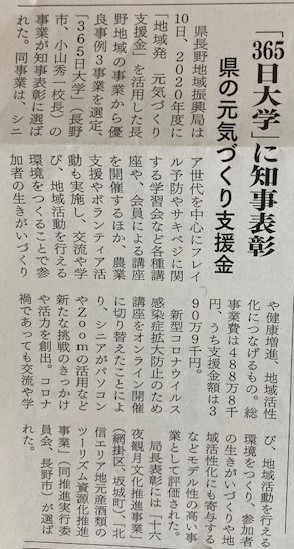

※ 長野市外、長野県外の方も歓迎します 令和2年度・令和3年度・令和4年度 長野県地域発元気づくり支援金活用事業

〒381-0037 長野県長野市西和田1-4-15

受付時間 | 9:00~18:00(電話問合せ対応は平日のみ) |

|---|

定 休 日 | 日曜・祝日 |

|---|

月 会 費 | 3,300円(税込・レギュラーコース) |

|---|

2021年度トピックス一覧

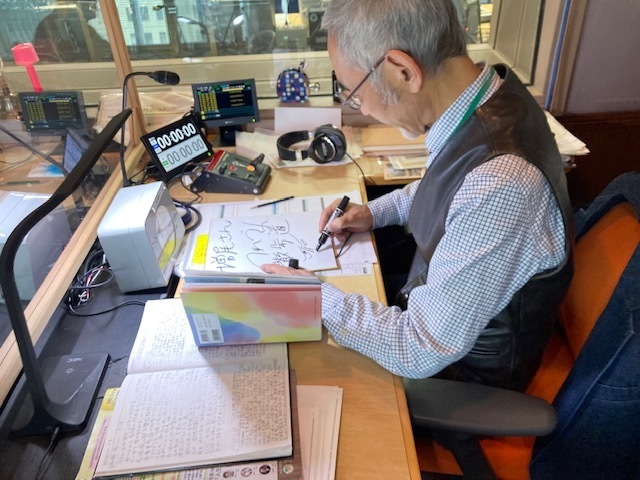

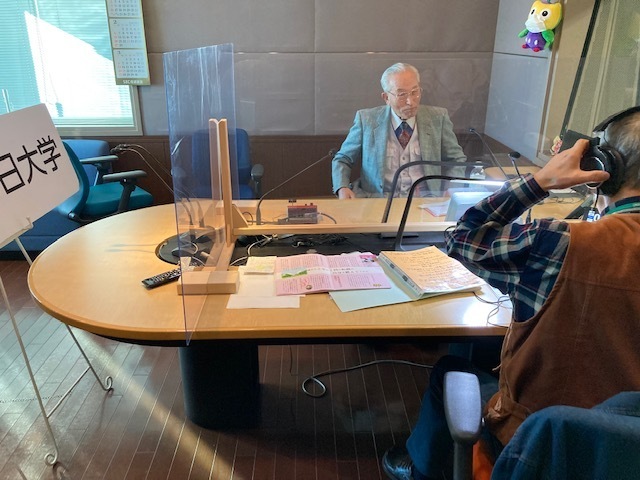

SBCラジオ「武田徹のつれづれ散歩道」-365日大学生参上-⑥増尾茂さん

(2022年3月19日)

【色紙にサインする武田さん】

当日も赤いブルゾン姿と野球帽。

増尾さんの野球帽姿をみた武田徹さん。

「それなら俺もハンチング帽」と、番組が始まる前から意気投合。

高校を卒業し、長野県農協中央会に入社。

入社早々、広報を担った。その縁で「人の結びつき」の重要性を知り、多種多様な人たちとの交流が、今の増尾さんを形づくった。

【 快調に進む 】

52歳で農協を離れ、志賀高原のふもとの山ノ内町で、ホテル経営。

そして今は、えのき茸の培地の提供と、使用後培地の引き取り、とまさにSDGsの先端をいく、82歳の増尾さん。

番組も快調に、お二人の呼吸の合ったリズミカルな進行で、アッという間の18分でした。

(校長 小山秀一)

菊いも掘りに精をだす

(2022年3月13日)

3月半ばになると、今までのマイナス何度の世界から、日中は12度の世界へ。

畑の地中はどうなっているのでしょう。そろそろ「ミミズ」も冬眠から目を覚まし活動を始めているのでしょうか。

糖尿病に効果を発揮する「菊いも」の収穫は本来11月から12月雪の降る前なのですが、未収穫の菊芋がまだ地中に眠っています。

そのうちそこから芽がで、新しい菊芋に成長していくのですが、芽の出る前、畑の雪が解けたら残っている菊芋を掘り出せます。

3月13日日曜日、好天に恵まれ、365日大学菊芋愛好会のメンバーで、残りの菊芋を収穫しました。

雪が解けた畑ですが、耕運前で土は固く難行しましたが、午前中2時間、一人約5キロ以上を収穫できました。

これを水洗いし、スライサーでカットし,天日干しにして3日間。甘みのあるおいしいチップスが出来上がります。チップにしておけば年中楽しめます。

高血圧、糖尿病、体重オーバーの方には最適な野菜です。

(校長 小山秀一)

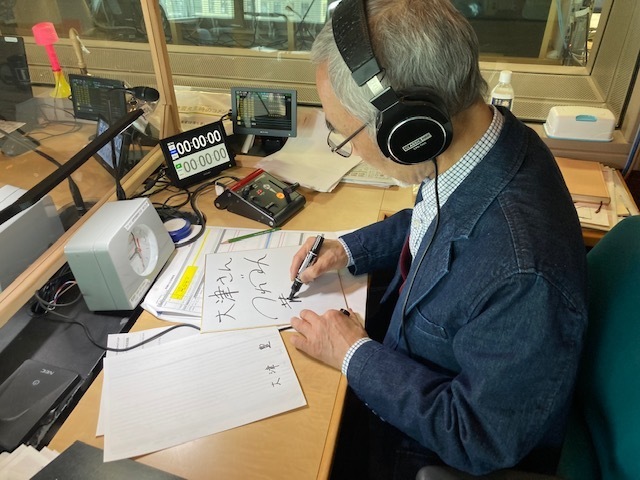

SBCラジオ「武田徹のつれづれ散歩道」-365日大学生参上-⑤大津豊さん

(2022年3月12日)

【武田さん、大津さんへ色紙】

大津さんは、横須賀米海軍基地の近くの生れ。小中は横須賀でラジオ少年。中学のときには自分でラジオを組み立てていたという根っからの機械好き。

高校を卒業し、日立製作所へ。社内留学制度を活用して、日立京浜工業専門学校を卒業。

昭和63年には、1200名程の現地人を率いるマレーシア工場の工場長として、約5年勤務。

そして、67歳のとき、長野に移住。...

こんなよどみないペースで、武田徹さんがリード。アッという間に、18分間の「365日大学生参上」の放送が終わりました。

大津さん「いや武田徹さんのペースで、アッという間に終わってしまった。緊張する時間もなかった」が第一声でしたが、

「『大津さんの多彩な人生』聴けてよかった」

「すごくグローバルな方なのですね」

「大津さんの明るさとパワーが余すところなく

伝わってきました」

「聴き入ってしまう良いコーナーですね」

「とても82歳とは思えない」

「奥さんの希望によって長野に来られ、ご縁ができ、私達も嬉しいです」...など、称賛の声、殺到です。

大津さん、お疲れ様でした。 (校長 小山秀一)

SBCラジオ「武田徹のつれづれ散歩道」-365日大学生参上-④池田正博さん

(2022年2月19日)

池田さんは、生まれたのは名古屋ですが、疎開先が長野で、そのままご両親が長野駅近くの七瀬に居を構え、小中高と七瀬街で育った。この七瀬街には当時、有名な「七瀬劇場」があり、またパーソナリティーの武田さんも同じく七瀬街で育ち、この劇場に通った、という話も飛び出すなど、お二人なんともいえない “味” を出した約18分間でした。 (校長 小山秀一)

SBCラジオ「武田徹のつれづれ散歩道」-365日大学生参上-③小林政幸さん

(2022年2月12日)

当日、出演時間に遅れては、ということで「前泊でホテルに泊まります」と小林さんがおっしゃったので、それでは「小山の拙宅でいかがですか」ということで、我が家(小山校長宅)に泊まっていただきました。

小林さんは20歳で父親が急死。止むなく家族を養うため、製材所を引き継ぐ。製材所では”お客”の顔が見えない、ということで、一念発起して工務店を設立。そのとき、小学校以来、先生にも“絵の道”に行け、と言われていた絵画の道が、それどころではなくなり、スッパリ捨て、工務店経営に奔走する。オイルショック、リーマンショックで倒産寸前の苦難もあったが、何とか切り抜け、息子も跡を継いでくれたので、60歳で再び絵筆を持った。365日大学に入学したのが刺激となり、単なる趣味でなく、“日展”を目指すことにした。高い境地を目指すとモノの見方が違ってくることに気がついた、……等々の話を前夜、語り合いました。

当日は、武田さんとの対談もスムーズに進み、そろそろ終りに近づき、武田さんも翌週の池田さんの紹介を始めようとしたところ、何と小林さん、武田さんの話に割って入り、

「実は私は今、山形村の清水寺と、京都の清水寺の交流会の会長をしています。山形村の清水寺と京都の清水寺は縁が深く……」

と話し始めてしまうのでありました。

ということで、通常の時間を約2分ほどオーバー。それでも、さすがは33年、この番組を生放送で続けている、パーソナリティーの武田さん。この貴重な、伸びてしまった2分間は、残りの番組内で見事調整してくれました。 (校長 小山秀一)

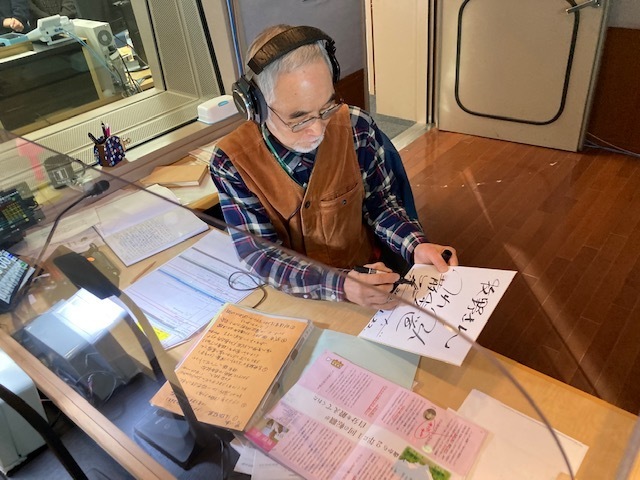

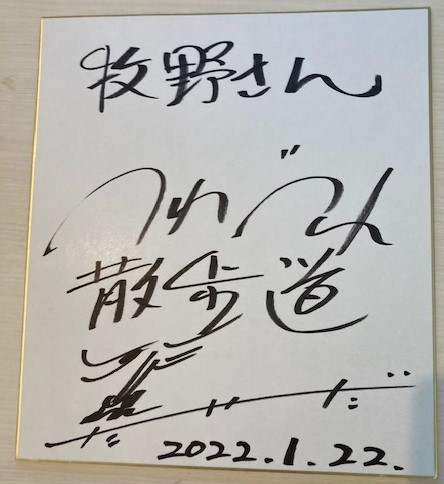

SBCラジオ「武田徹のつれづれ散歩道」-365日大学生参上-②牧野嘉一さん

(2022年1月22日)

放送後、うれしい反応が続々寄せられました。

「牧野さん、良かった!」 「牧野さん、素晴らしい!」 「牧野さん83歳。パワー全開!」

「聴きましたよ。あたたかい声で引き込まれました」

「ラジオから聞こえる牧野さんの声、よく通り、若いですね」

「聴きましたよ。長い人生やってくると話すことはいくらでもあるね。よかったです」

「経験豊富な人生に改めて感心しました。声も若々しく、アナウンサーになれたかも」 等々

(校長 小山秀一)

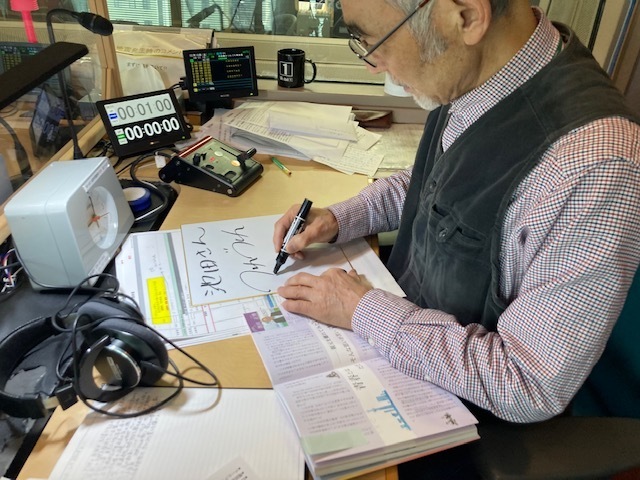

【武田徹さんから、色紙のプレゼント】

SBCラジオに「365日大学コーナー」誕生!

(2022年1月17日)

終わった後もいろんな人から、「食い入るように聞きほれた」「めちゃくちゃ聞きやすかった」「小山さんの人生と私の人生似てます、私も父親5歳で亡くしました」「365日大学のポテンシャルが上がった」等のたくさんの反応が寄せられました。この番組が本当に長野県民に浸透していることをまざまざと実感しました。

このコーナーに協賛していただく「長野県シルバー人材センター」様、「日本マグネット健康吹矢協会」様、「ウエルネスライフ研究所」様に感謝申し上げます。 (校長 小山秀一)

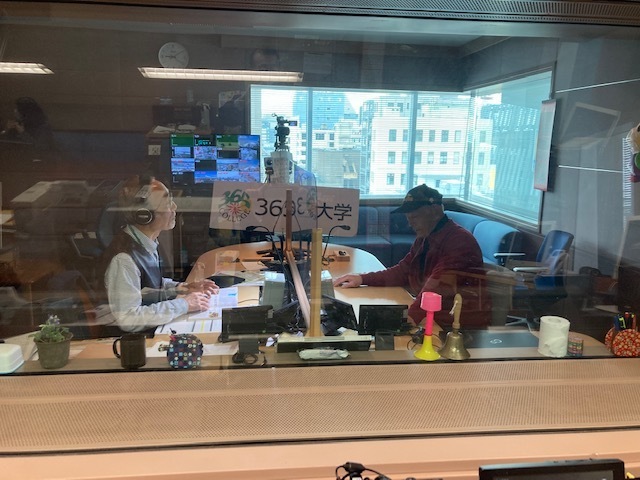

スタジオで放映中

左はSBC番組ディレクター 右は当日のオペレーター

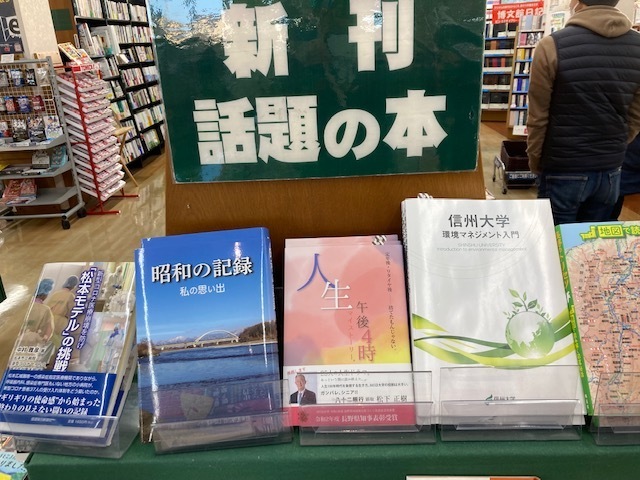

『人生 午後4時。』Amazonでも購入できるようになりました!

(2021年12月24日)

熊谷加舟さん93歳、人生に終わりはない。

(2021年12月19日)

熊谷加舟さん、93歳

加舟さんがご自分で作った市田柿

実際干している市田柿

作業場を熱心に見学する365日大学会員

この中に市田柿を入れ回しながら市田柿に刺激を与え、粉(こ)がふけるように仕上げる

市田柿を部屋に入れ温度を一定にして乾燥させる

最後の工程「選別」

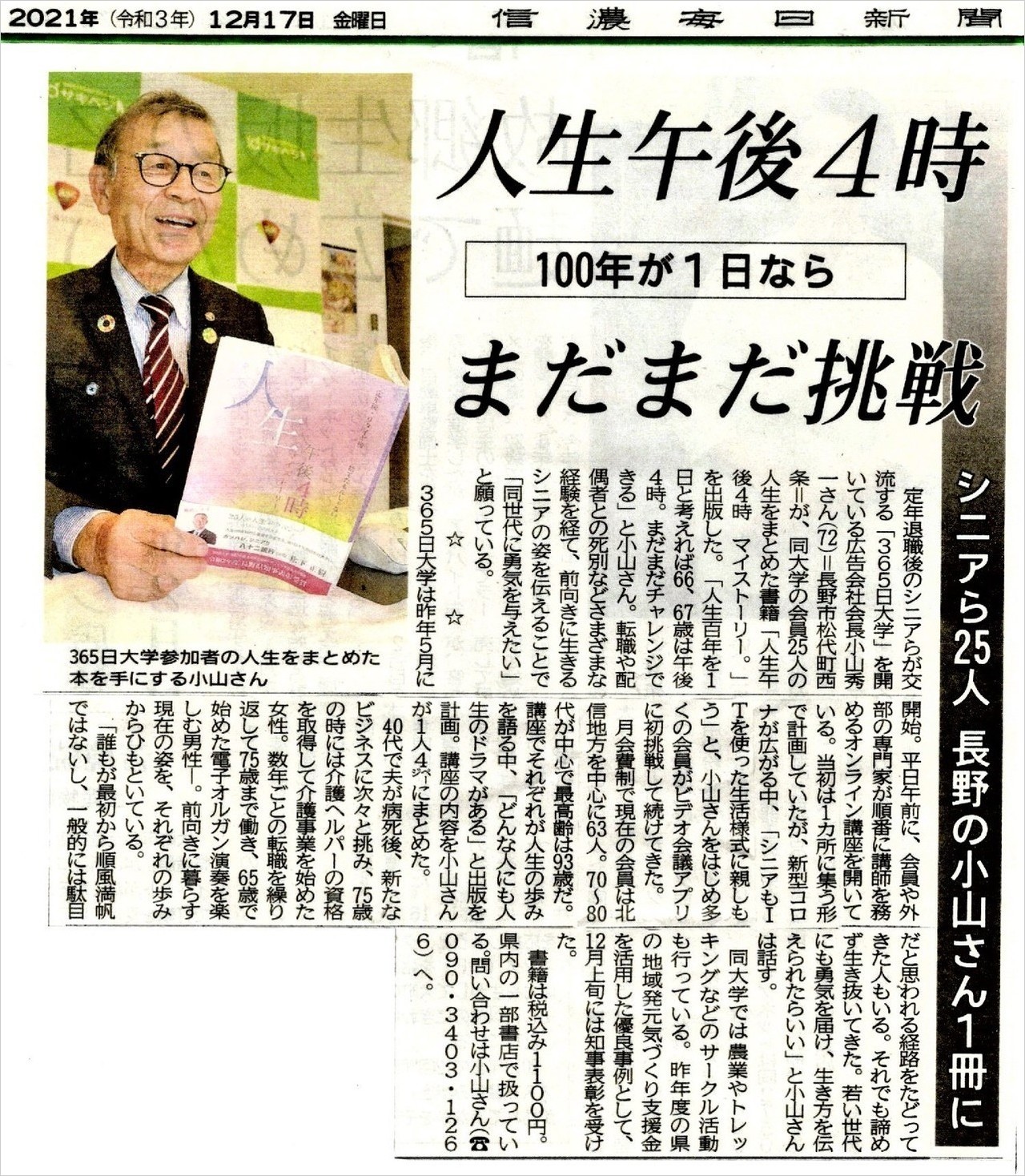

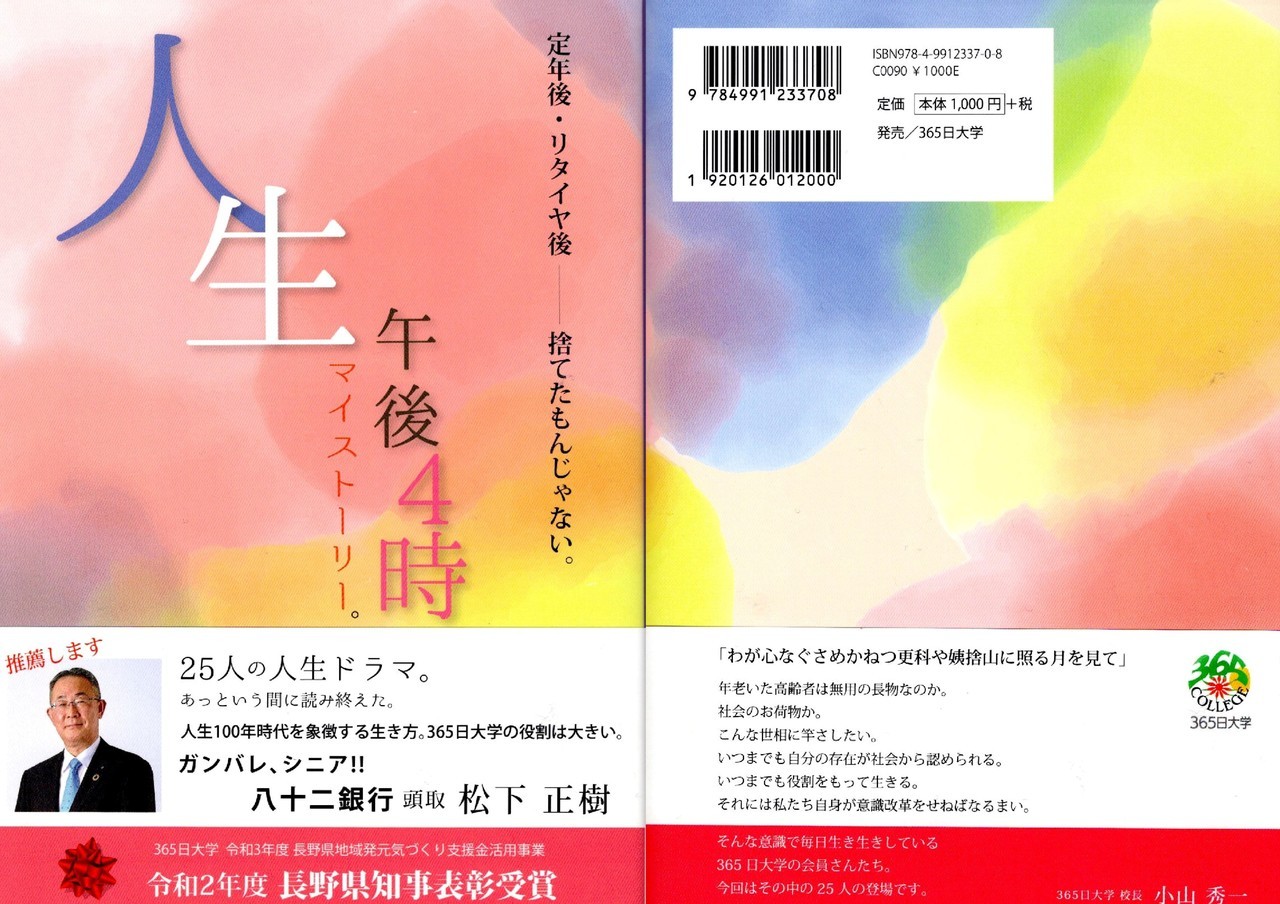

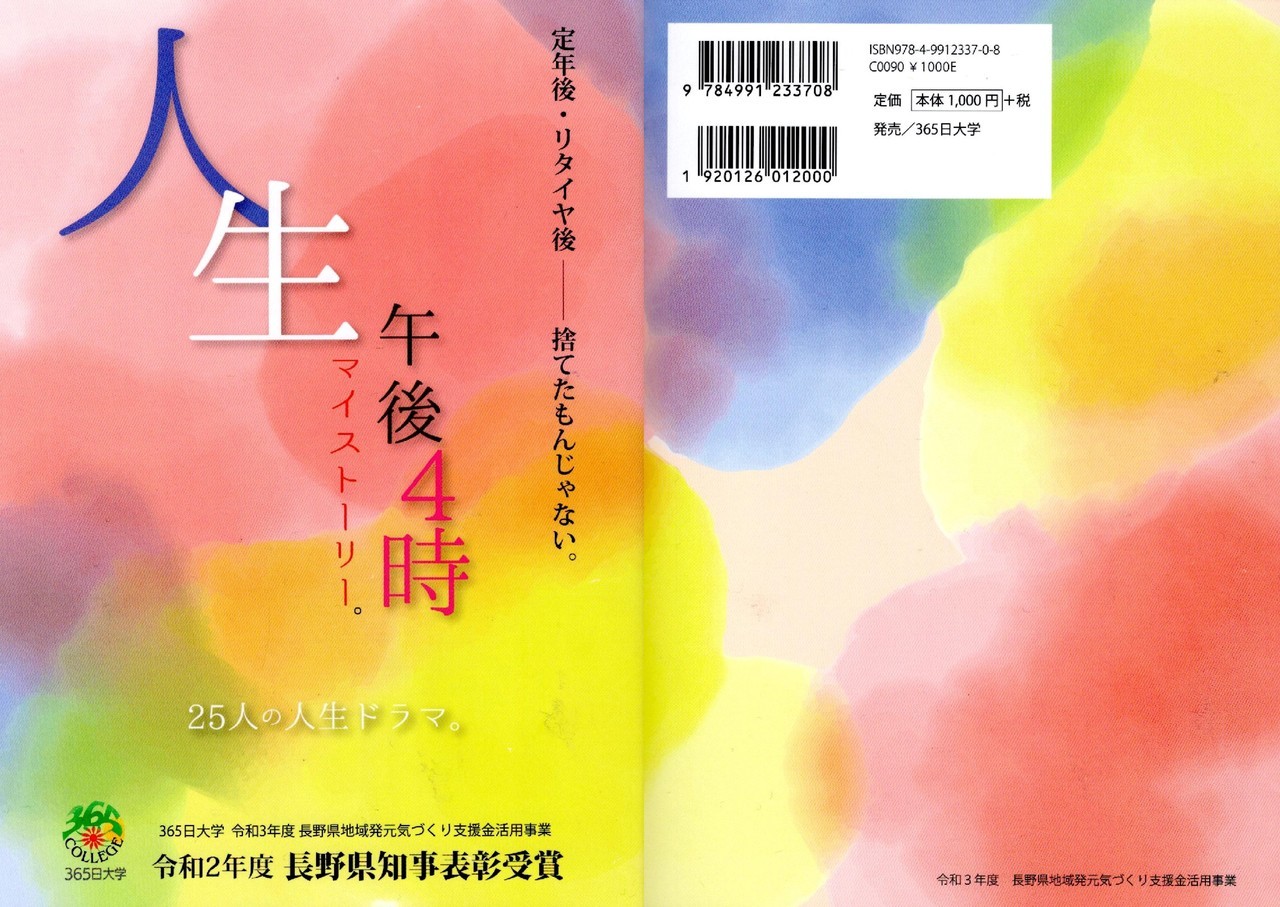

365日大学の本『人生 午後4時 マイストーリー。』が発売されます!

(2021年12月1日)

12月5日、平安堂、TSUTAYA及び蔦屋書店にて、いよいよ販売開始!

発刊にあたって

この本のタイトルを「人生午後4時」としました。

「人生午後4時」とは。

皆さんどんなイメージを想像されましたか。

人生午後4時とは「人生100年時代」と捉えると66,7歳です。

ようやく3分の2が終わったところ。

午後4時はまだまだこんなに時間が残っています。

人生も同じ。

さあ残りの人生をどう生きますか。

365日大学は「すごろくの上がり」でなく、第2周期のスタートライン。

新たな学びをし、新たな活動をし、新たな社会貢献を果していく。

365日大学には、そんな人達が集まりました。

その前向きな人達は、どんな人生を歩んで来たのでしょうか。

著名な人達の歩みではありません。ごくごく普通の歩みをして来た人達です。

平凡な歩みと言われるかも知れません。しかし、さすが365日大学に入ってこられた人達です。

一見、平凡な歩みをして来た人達ですが、珠玉の人生を歩んできました。

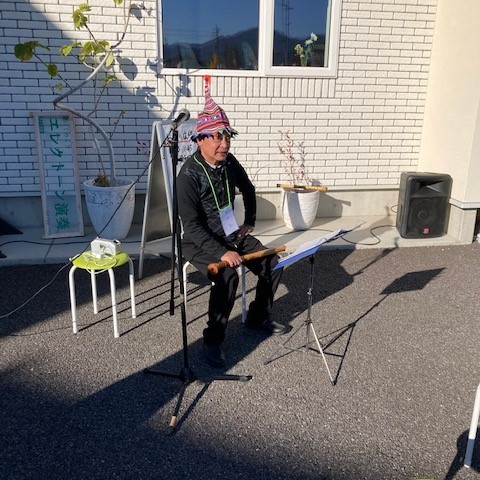

15歳で就職し、2年に1回の転職をしてきた人。普通なら「2年に1回の転職、人生はいい加減」と

思われるかもしれませんが、83歳の現在「ストリートミュージシャン」として、今でも多くの人に

喜ばれるエレクトーン演奏をする。

妻と36歳で死別した人。

その後46年独身生活だが、「今は孫に囲まれ、今ほど幸せな時はない」と語る73歳の男性。

父急死、20歳で社長に。

「会社を守るため、青春なんてなかった」と語る85歳の人が日展の「絵画」に今挑戦している。

中学浪人の挫折があったから、今患者の痛みがわかる72歳の歯科医師。

ここに登場する25名の皆さんの人生はそれこそ様々です。

共通項は、どんな場面に出合っても「明日に希望を持つ、諦めなかった」ことです。

だからこれからの20年、30年も明るく生きられる。

こんな人生のドラマをシニアのみならず、若い人にも伝えていきたい。

そんな思いで、365日大学の会員の皆様(一部ですが)を取材しました。

この本を手にしたあなた、是非365日大学の門をくぐって、私達と一緒にこれからの人生を明るく、

楽しく、前向きに生きて行きましょう。

そのためのプログラム、プロジェクトを365日大学は擁しています。

令和3年12月

365日大学 校長 小山秀一

【帯付き】

【帯なし】

365日大学 初めての「とくとく市&文化祭」開催される!

(2021年11月13日)

初めの式

地元の西和田区長・武重さんの祝辞

開催を祝って東和田地区のお神楽保存会の演舞

獅子舞

地元バンド「ジ・イースト」によるJAZZ演奏

会員でエレクトーン講師の伊藤恵子先生によるエレクトーン演奏

会員・中村隆さんによる尺八演奏

会員・北村忠三さんによるハーモニカ演奏

365日大学農園で収穫の大根

365日大学農園水田で収穫のハゼ掛けコシヒカリ

当日協賛社・信州ハム&JA中野市提供きのこセット

365日大学指導農家生産の長芋

包丁研ぎサービス

包丁研ぎコーナーにひっきりなしのお客様

吉澤さんMCによる懐かしのドーナツ盤ジャズ演奏お楽しみに

色鮮やかな365日大学オリジナルテント

関係者の皆さんありがとう。ご来場の皆様ありがとうございました。

365日大学秋のトレッキング実施!

(2021年10月20日)

365日大学田んぼ倶楽部【収穫祭】!

(2021年10月3日)

365日大学田んぼ倶楽部、脱穀終了!

(2021年9月27日)

365日有志で田中本家博物館応援ランチ

(2021年9月22日)

これは、田中本家の館長が、

「コロナが2年続き、その前年は大型台風11号の千曲川氾濫の影響で、来館客が激減し、博物館の運営が成り立たなくなってしまった対策のため、クラウドファンディングという手法で今300万円の寄附を募っています。締切日が8月12日ですが、お陰様で目標の300万円は集まり、2次目標 600万円を募っています」

という内容を、8月4日の365日大学Zoom講座で話されたことを受けて、

この話を聞いていた私たちのメンバーの中村隆さんと遠山智恵子さんが、地元の私たちに何か応援できることがあるのではないかとお二人が呼びかけて、標記の企画ができました。

365日大学稲刈りをZoom中継!

(2021年9月21日)

「もったいないキッチン」上映会を実施!

(2021年8月22日)

手作りうどん!

(2021年7月17日)

365日大学農園部はついに、2021年7月17日(土)すべて手作りの「うどん会」を実施しました。

小麦粉を自力で刈とり、はぜかけで干し、昔のシバタ式足踏み脱穀機で、モミにし、1か月乾燥。そのモミを手押し製粉機で、粉にし、3回ほど繰り返し、立派なお粉 約2キロほどに仕上げました。そのお粉に水を入れまぶして約30分寝かせ、ついにうどん切り機にかけられるほど立派に仕上がりました。

まだか、まだかの声に後押しされ100%手作りのうどんが出来上がり、これも365日大学農園で農薬なしで育てている「ネギ」を薬味にして「冷やしうどん」にして食しました。

実はもしものことがあればいけないと、スーパーで玉のうどんを買って先に食べていたのですが、その味とは比較にならないほどの小麦粉そのものの味を感じさせるうまさ。色は白くなく、どちらかというと「そば」風の茶色の色。こしもあり、玄粉(造語?)のような独自の風味が楽しめました。

この味が楽しめるから、手作りが病みつきになる。製粉さえもっと楽にできれば、本格的に麦を作ってみたいとみんなが感じた次第です。(製粉は量が少なく、製粉屋さんがやってくれなく、自分たちで交代しながらでやり遂げました。)

足ふみ式脱穀機【シバタ式脱穀機】を活用して脱炭素農園実現

6月20日(日)と28日(月)実施!

(2021年6月28日)

脱炭素を目指す365日大学農園部。

脱穀は動力をガソリンに頼らず、足ふみ式の【シバタ式脱穀機】を活用。なんと昭和40年代に使ったこのシバタ式脱穀機を、会員の坂口さんが大事に保管。エッサホイ、ヨッサホイと掛け声元気に、足で動力を起こし脱穀。また、脱穀された小麦とごみを取り除くため、【唐箕(とうみ)】という、手で風力を起こす機械も使用。

ガソリン活用の脱穀機を使えば20分で終了するぐらいの量を、会員10名ほどが集まって、大騒ぎして2時間。手間賃を考えれば、なんとも非効率な2時間なのですが、

「昔はこうやって、やっていた」とか

「先人の知恵は凄い」「こんな経験、お金を出しても味わえないよね」との言葉で皆さんを

勇気づけしながら、楽しい半日を過ごしました。

とれた収穫量ですが、粉にして10kgか ! !

シバタ式脱穀機・唐箕が有ることがスゴイ

前日の大雨と強風でハゼが倒れ、やり直し。天日干しに

シバタ式脱穀機でやっていたら、通りかかる人みんな興味津々、見学していきました

唐箕はまさに『芸術品』

昔の人はスゴイ。今は再現できないかも

休憩一服。

これがあるから、農作業は楽しい

365日大学農園、小麦を収穫!

(2021年6月21日)

この程、6月20日(日)、365日大学農園では、田んぼと畑の間で育てた“小麦”を収穫しました。

たまたま、前耕作者が間違えて小麦を植えてしまったので、耕すのはモッタイナイ。僅かでも“小麦粉”を作ろうということで、小麦を育ててきました。

昔は2毛作といって、小麦を収穫した後、そこを田んぼにして、稲を植えていたのですが、今や2毛作をやる人はなし。365日大学の会員も、小麦を見たことがない人が多かったので、小麦づくりにチャレンジしました。

黄金色に染まった小麦ですが、風と雨で横倒しになっており、刈り取りが難航しましたが、予想以上に刈り取りができました。

ハゼ掛け、自然乾燥して、美味しい小麦ができるのが楽しみです。

365日大学、山の竹やぶ整備を応援!

(2021年6月7日)

365日大学は、社会的課題の解決にも力を発揮。

会員の木版画家・塩入久さんのご実家の信州新町の「竹やぶ」が猛々と竹が乱立していて、余分な竹を刈り取ることで、元気な竹林に成長します。

不要な竹を刈り取って、余録で “淡竹” の竹の子狩りをしましょう、ということで、去る6月7日(月)竹やぶ整備と竹の子狩りを実施しました。

参加人数は11名。Zoom講座が終わった後に集合し、11:30~14:00まで、汗を流しながら、楽しみました。

『ギーコ、ギーコ』… こんなに整備されました

こんな 淡竹 です

長野県立大学3年生の西崎啓五朗君も応援に

女性陣は 竹の子狩りに

365日大学「お米作り」への挑戦【田植え】!

(2021年6月5日)

自分で食べるお米は、自分で作ろう。安全だし、愛着を感じ、美味しいだろうし、米づくりは日本の農業の基本の基本。生涯に一度は “お米作り” に携わってみたい。更に、水田の耕作放棄地が増えているという。ならば、この耕作放棄地を耕せば社会貢献にもつながる。

こんなご要望に応えられるのが、365日大学です。

幸いなことに、会員さんの中に、実際に現在米づくりをしている、坂口政幸さん、松橋信雄さんがいました。お二人からの指導を得、“稲の苗床作り” から “稲のモミまき” “苗床で育った稲刈り” と行い、そして6月5日(土)、本番 “田植え” を実施しました。

当日は8:45に集合、9:00から手植え部隊と機械植え部隊の2班に分かれ田植え開始!

空は前日の大雨とはうってかわって真っ青な晴天。頭上高くヒバリが “田楽?” を奏でる中、途中休憩を交え、約3時間。手植え部隊は、もち米植えを担当。予想以上の大変さで、途中でリタイヤ。以降は機械植え部隊に任せ、ホッと一息。

奄美大島から長野県立大学のグローバルマネージメント学部の「起業家コース」に魅力を感じて入学した1年生の新垣光佑君と、高校時代に自分の力で実際の水田耕作を経験した3年生の西﨑啓五朗君も手伝いに参加。シニア、ヤング交えての、楽しい田植えでした。

まずは開会式。今日に感謝。

苗床から稲の刈り取り

いよいよ手植え開始

奄美大島出身、長野県立大学1年生新垣光佑君

この休憩が何とも言えない

楽しみの一時

鴨の親子が心配そうに。

『田植えできるかな?』

春の戸隠トレッキング 開催!

(2021年5月8日)

5月8日、365日大学トレッキング部主催の【春の戸隠トレッキング】が開催されました。

快晴に恵まれ、新緑の芽吹きが始まったカラマツ林。

奥社近辺の清流の中外と、白い水芭蕉の花を見ながら、約8キロウォーキング。

小鳥がさえずり、心地よい風が通りすぎていく、下界と別世界の穏やかな日を楽しみました。

清流の中咲き乱れる水芭蕉

新緑のカラマツの芽吹きと水芭蕉の白い花に囲まれ、足取りも軽く何と8キロ以上歩きました

水芭蕉とニリンソウの群生

こんな素敵な場所にも

新緑のカラマツの中でのひと休みなので癒されます

戸隠龍神宮

アスクが新社屋に移転しました!

(2021年4月3日)

このほどアスク(365日大学事務局)は社屋を移転しました。

「脱炭素社会への取り組み」を令和3年度からの長期経営計画の重点施策として掲げました。自社オフィスを省エネ構造にできないか検討していたところ、高断熱高気密性能で電力をすべて太陽光で賄える一般住宅のモデルハウス3棟に出会いました。3棟を譲っていただき新社屋とし、「未来型体験ビレッジ」というコンセプトでスタートしました。SDGs、DX、まさに時代の大きな流れの一環を自社でも共有できるというのは、幸せです。

働き方や、価値観が大きく変わる今だからこそ、こうした積極的な取り組みが次なる次世代への継承に繋がるのではと思います。

実際スタッフは、こんな快適で、脱炭素に繋がる環境で働くことの喜びを、満面笑みで仕事をしております。

皆様もお近くにお越しの際は是非覗いてみてください!

新社屋開所式・テープカット

新社屋開所式・小山校長スピーチ

3棟の一番奥側が365日大学です

入口に大きな看板を設置しました

365日大学農園部 新年度活動開始!

(2021年3月29日)

春のやわらかな日差しが注ぎ、空からヒバリがピーチクパーチク、我々の式典を祝ってくれるかのように旋回し見守ってくれる中、365日大学農園部は3月27日(土)、農園開園式を執り行いました。

当日はまず最初に、JAグリーン長野・農業指導員の柴田勇二さんに、土づくりの意義、方法、これから植える最適の野菜は何かの講習を受けました。

講習の後、早速ジャガイモを植えつけたのは、会員の中村隆さん。それ以外はまず雑草取りから。柴田指導員から、「二十日大根を植えて、野菜ができてくる楽しみを味わって」とのアドバイスもあり、和気愛々の活動がスタートしました。

農園部メンバー

信濃毎日新聞の取材を受ける会員・大野さん

JAグリーン長野の指導員さんより指導を受ける

まずは雑草取りから

お問合せ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談は、お電話またはお問合せフォームにて受付ております。

まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

アクセス

住所

〒381-0037 長野県長野市西和田1-4-15

JR長野駅から徒歩37分/車で11分 駐車場:あり(前面7台+近接13台)

受付時間

9:00~18:00

(電話問合せ対応は平日のみ)

フォームでのお問合せは24時間

受け付けております。

定休日

日曜・祝日